EC運営のデータ活用にお困りではありませんか?データを売上につなげる『ストックビジョン』

『EC運営はデータ活用が重要、とはいえそんなに簡単ではない…』

こうした悩みは、EC運営の実務担当者にとってよくある課題の一つです。

確かに、EC運営では「ECデータ活用」が大きなカギになります。アクセス解析ツールで流入経路を確認したり、販売データを集計してランキングを作ったり――。しかし、知識としては理解していても、実際に現場で取り組もうとすると、様々な壁にぶつかってしまいます。

『正確なデータが取得できない』

『今あるデータだけでは、正確な効果測定もできず、施策にも落とし込めない』

『技術や予算が足りず、本格的なデータ活用が難しい』

こうした課題のせいで、せっかくのECデータが「結局は眺めているだけ」に終わってしまうことも少なくありません。

そこで今回は、

- ECデータ活用の基本知識

- なぜ実践的なECのデータ活用は難しいのか

- どうすれば「データ」を「売上」に変えることができるのか

といった内容をしっかりとお届けします。

データ活用の実践にお悩みのEC担当者の皆様は、ぜひ本記事をお役立て下さい。

そうした経験から、ECのデータ活用は『理屈通りにいかない難しさ』が数多くあることを実感しています。理論的には可能でも、人手やリソースの制約から、継続的な施策につなげるのは簡単ではありません。

そこでこの記事では、「理屈」だけではなく「現場で本当に役立つ」ECデータ活用の視点をお届けします。

EC運営で活用できる「データ」とは

まずは基礎知識の確認として、EC運営で活用できる「データ」について整理してみましょう。一口にデータと言っても、さまざまな種類の情報があります。

ECサイトでは、実店舗に比べて格段に多くのデータを取得できます。しかし「どんなデータがあるのか」を体系的に整理しないと、せっかくの情報が埋もれてしまいがちです。ここでは、代表的なデータの種類を整理してみましょう。

顧客データ

会員登録や購入履歴を通じて、顧客の属性や行動を把握できます。

- 年齢・性別・地域などのプロフィール情報

- 過去の購入履歴や購入頻度

- LTV(顧客生涯価値)やリピート率

これらを活用すれば「どの顧客層がリピートしやすいのか」「どの商品がクロスセルに効果的か」といった分析が可能です。

アクセスデータ

Googleアナリティクスや検索順位ツールなどを通じて、ユーザーがどうサイトに訪れ、どのように回遊したかを知ることができます。

- 流入経路(検索/広告/SNS/メールなど)

- 閲覧ページ、離脱ポイント

- 使用デバイス、滞在時間

これらのデータを活用すれば、「どこから顧客を獲得できているのか」「どこで顧客を逃がしてしまっているのか」といった実態が把握できます。

販売データ

販売データは、最も直接的に売上につながるデータです。

- どの商品がいつ売れたか

- 季節ごとの売れ筋・死に筋

- カテゴリ別・地域別の売上傾向

こうしたデータを活用することで、キャンペーンやセール、サイト設計、広告設計、仕入れ発注など、様々な施策を最適化できます。

広告データ

広告出稿を行っている場合、キャンペーン単位で成果を計測できます。

- クリック率、コンバージョン率

- CPA(顧客獲得単価)やROAS(広告費用対効果)

これらのデータは、広告の効果測定や改善に役立ちます。

在庫・物流データ

意外と見落とされがちですが、在庫や納期、配送スケジュールも重要なデータです。

- 在庫数、回転率

- 納品リードタイム

- 配送スケジュールや遅延率

こうした在庫・物流データを活かすことで、「在庫切れを防ぎつつ、余剰在庫を減らす」という精度の高い店舗運営が可能になります。

データを活用したEC運営のメリット

EC運営で得られるデータは膨大ですが、それを適切に活用できれば、日々の運営や売上改善に直結します。ここでは、代表的なメリットを整理してみましょう。

顧客理解が深まり、LTV向上につながる

購入履歴やアクセス動線を分析することで、顧客の嗜好や購入傾向が明確になります。

「どの顧客がリピーターになりやすいか」「クロスセルに有効な商品は何か」といった知見を得られれば、メール施策や会員施策の精度を高め、結果的に顧客生涯価値(LTV)の向上につながります。

広告費を最適化できる

広告データと売上データを組み合わせれば、「投資対効果が高い広告」「費用対効果が低い広告」を見極められます。これにより、限られた広告予算を効率的に配分し、CPA(顧客獲得単価)の削減やROASの改善が可能になります。

在庫管理の精度が高まる

販売データと在庫データを突き合わせることで、在庫切れや余剰在庫を減らすことができます。

「売れ筋商品を切らさない」「売れ残りを作らない」という精度の高い仕入れ・在庫管理は、利益率の改善に直結します。

サイト改善のヒントが得られる

アクセスデータと購入データを組み合わせることで、「多く見られているのに購入につながらない商品ページ」「カート落ちが多いステップ」などが分かります。

これを基に商品ページのUI改善や導線設計を見直せば、コンバージョン率(CVR)の改善につながります。

需要予測・売上予測に役立つ

販売傾向や季節変動を分析することで、将来の売上を予測したり、需要を見越して仕入れを調整したりできます。

これにより、突発的な在庫不足や過剰在庫といったリスクを抑えることができます。

中小EC事業者にとって、データ活用は“絵に描いた餅”になってしまうことも

ここまで見てきたように、EC運営でデータを活用することには大きなメリットがあります。

しかし、実際の中小規模の事業者にとっては「理屈では分かっているのに現実にはできない」という状況に陥ることが少なくありません。

その最大の理由が、正確なデータを取得すること自体が難しい という点です。

ECのデータ取得はなぜ難しい?GA4でもカンタンではない理由

ECのデータ活用は、まず「実務レベルの正確なデータを取得する」ところから困難です。一見すると『GA4を使えばできるのでは?』と思えますが、実際には想像以上の難しさです。

GA4では商品単位の表示回数が分からない

「Google Analytics 4(GA4)を入れているから大丈夫」と思っていても、実際には 商品ごとの表示回数(インプレッション数) を正確に把握することはできません。

GA4が標準で提供しているのは、以下のようなページベースのデータです。

- サイト全体のアクセス数

- ページごとの表示回数

- 商品詳細ページ(PDP)のPV

つまり、「この商品ページが何回見られたか」までは分かっても、商品一覧ページ(PLP)やレコメンド枠で各商品が何回表示されたかまでは分からないのです。

しかし実務で本当に知りたいのは、次のような情報です。

- 「この商品は多く表示されているのに、購入されていない」

- 「そもそもこの商品はほとんど表示されていない」

これらが分からなければ、在庫施策や販促施策の判断に誤りが生じます。たとえば「売れていない」と思っていた商品が、実は「見られていないだけ」かもしれません。逆に「多く見られているのに売れない」商品は、価格や訴求の改善余地が大きいと分かります。

ところがGA4の標準機能では、この「商品単位の表示回数」にまではアクセスできないのが現実です。

GA4の設定次第で可能?拡張eコマースの view_item / view_item_list

「GA4でも設定次第で商品単位の表示回数を取れるのでは?」と考える方も多いでしょう。

実際、GA4の 拡張eコマース機能 を正しく実装すれば、商品ごとの詳細データを取得することは可能です。

代表的なのが、以下の2種類のイベントです。

view_item:商品詳細ページ(PDP)が表示されたときに送信するイベントview_item_list:商品一覧ページ(PLP)やレコメンド枠で商品が表示されたときに送信するイベント

この2つを組み合わせることで、理論上は「商品ページに入った回数」+「一覧やレコメンドで表示された回数」をSKU単位で集計できます。

しかし現実は簡単ではない

問題は、この仕組みを実装するには テーマやテンプレートに手を入れる必要がある ということです。

例えばShopifyの場合、

- 商品カードを出力するスニペットに

data-sku="{{ product.sku }}"のようにIDを埋め込む - JavaScriptでそれを拾い、

gtag('event', 'view_item_list', {...})を送信する

といった作業が必要です。

さらに厄介なのは、単純にイベントを送るだけでは精度が担保できない点です。

GA4のview_item_listは「DOMに存在している」だけでカウントしてしまうため、実際にはユーザーがスクロールして画面に出ていない商品まで「表示された」と判定されてしまいます。

正確な計測のために必要な工夫

正確なデータを得るためには、次のような工夫が不可欠です。

- Intersection Observer API を使い、商品がビューポート内に入った瞬間にだけイベントを発火する

- 一度カウントした商品は重複カウントしないよう制御する

- 無限スクロールやタブ切替など、DOMが動的に更新されるケースに対応する

つまり、view_item_listを実装するだけでは「正確な表示回数」は分からず、さらに高度なJavaScript実装が必須となります。

実務でのハードル

こうした実装は「コードを書ける人」であれば可能ですが、現場のEC担当者にとっては非常にハードルが高い作業です。しかも、これを一覧ページ・検索結果ページ・おすすめ枠・トップページなど商品が出るあらゆる場所に仕込む必要があります。

結果として、多くの事業者は「やればできるが、現実的に難しい」と感じて、商品表示回数の正確な計測を諦めてしまっているのです。

Intersection Observer API の登場

商品ごとの表示回数を正確に計測するうえで、多くの担当者が最初に直面するのが「画面外の商品までカウントされてしまう」という問題です。

なぜ問題になるのか?

GA4の view_item_list イベントは、「HTMLに商品が存在している」だけでカウントしてしまいます。

たとえば一覧ページに100商品が出力されていても、ユーザーが実際に最初の20商品しかスクロールしていなければ、残り80商品は「ユーザーの目に入っていない」わけです。

にもかかわらず、イベント上は「100商品すべてが表示された」と処理されてしまい、実態と大きく乖離したデータになります。

Intersection Observer API とは?

そこで必要になるのが Intersection Observer API です。

これはブラウザに標準搭載されているJavaScript APIで、「ある要素がユーザーの画面(ビューポート)に入った瞬間」を監視する仕組みを提供してくれます。

これを使えば、

- 商品カードが実際に表示領域に入った瞬間にだけカウント

- 表示率(例:50%以上見えたら) を条件に設定可能

- 一度カウントした商品は除外するよう制御できる

といった制御が可能になります。

Intersection Observer APIを使ったサンプルコード

以下は、商品カード(.product-card)が50%以上画面に表示された時点でインプレッションを送るシンプルな例です。

const observer = new IntersectionObserver((entries) => {

entries.forEach(entry => {

if (entry.isIntersecting && entry.intersectionRatio >= 0.5) {

sendImpression({

sku: entry.target.dataset.sku,

list_id: 'category:summer_sale'

});

observer.unobserve(entry.target); // 重複防止

}

});

}, { threshold: 0.5 });

// 商品カードを監視対象に追加

document.querySelectorAll('.product-card').forEach(card => {

observer.observe(card);

});

function sendImpression(data) {

gtag('event', 'view_item_list', {

items: [{ item_id: data.sku }],

item_list_id: data.list_id

});

}

このように実装することで、

「商品が本当に視認された回数」=「商品ごとの正確な表示回数」

を取得できるようになります。

しかし実務はさらに複雑で、やはり「理屈では可能だが非現実的」

- 無限スクロールで商品が動的に追加される場合 → MutationObserverとの併用が必要

- カルーセルやタブ切替 → それぞれのDOM更新イベントを拾って再監視が必要

- パフォーマンス対策 → イベントをまとめてバッチ送信しないとリクエスト過多になる

つまり、Intersection Observer APIを使えば理論的には正しい計測が可能ですが、現場で安定稼働させるにはさらに多くの工夫が必要なのです。

さらに難しい、プラットフォームごとの違い(Shopify / MakeShop)

ここまでで「正確な商品表示回数を取るには、GA4+Intersection Observerが必要」という話をしました。

では、それを実際のECプラットフォーム上で実装しようとするとどうなるでしょうか?

Shopifyの場合

Shopifyはテーマ編集が比較的柔軟にできるため、技術がある程度あれば自前実装は可能です。

しかし、実務で考えると以下の課題があります。

- 商品カードにSKUを埋め込む必要

- 例:

<div class="product-card" data-sku="{{ product.sku }}"> - この情報をIntersection Observerで拾う仕組みを入れる。

- 例:

- 設置場所の複雑さ

- 商品詳細ページ(PDP)だけでなく、カテゴリ一覧(PLP)、検索結果、トップページのレコメンド枠、カート内のおすすめ商品など…

- 「商品が出るすべてのテンプレート」に同様のコードを差し込む必要がある。

- 動的要素への対応

- 無限スクロールや商品スライダー、タブ切替など「後からDOMが差し替わる」場面では、MutationObserverを使って新しい商品カードを再度監視に追加しなければならない。

つまりShopifyであっても、一箇所にコードを入れれば終わり、ではないのです。

複数のテンプレートを編集し、かつ動的に変化するUIすべてに対応する必要があり、実務では相当な工数になります。

MakeShopの場合

MakeShopはカスタマイズ性が高い一方、テーマや共通ヘッダー・フッター編集の仕組みが独特で、実装の難しさもあります。

- 商品コードの埋め込み

- 商品一覧テンプレートに

data-skuを出力させる必要がある。 - 管理画面で直接埋め込める場合もあれば、テンプレ改修が必要なケースもある。

- 商品一覧テンプレートに

- ページング形式の違い

- MakeShopは標準でサーバーサイドのページネーションが多いため、スクロールで動的に商品が追加されることは少ない。

- その分、ページ遷移ごとに監視を初期化すればよいケースが多い。

- ただし最近は無限スクロール対応のテーマもあるため、やはりMutationObserverが必要になる場合がある。

- 共通パーツの工夫

- 商品一覧やレコメンド表示を複数のテンプレートで使っている場合、それぞれに重複してコードを設置しなければならない。

- 設置漏れがあると「一部の商品は計測できない」という状態になりがち。

実務担当者が感じる「難しさ」

- 「一覧と詳細の2つに入れるだけ」だと思ったら、実際にはテンプレートが5〜6種類ある

- 無限スクロールやカルーセルに対応するには、JavaScriptの知識が必須

- 頑張って実装したとしても、保守運用の負担が膨大になる

結果、多くの事業者は「一部のテンプレートだけで妥協」するか、そもそも「商品表示回数の正確な計測」を諦めてしまうのです。

GTM(Googleタグマネージャー)を使う方法もあるが…

商品表示回数を計測するためのJavaScriptをテーマに直接書き込む方法もありますが、実務では Googleタグマネージャー(GTM) を使って管理するケースが増えています。

なぜGTMを使うのか?

- 一元管理ができる

複数のスクリプト(GA4、広告タグ、リターゲティングタグなど)を、管理画面から一括で追加・修正できる。 - テーマ更新の影響を受けにくい

ShopifyやMakeShopでテーマを更新しても、ヘッダーに設置したGTMスニペットさえ残っていればタグが消えない。 - デバッグが容易

プレビュー画面で「どのイベントが、どのタイミングで送信されているか」を確認できる。

つまり、運用上の安定性や管理効率の観点から、テーマに直書きするよりもGTM導入が望ましいのです。

実際の構築イメージ

- コンテナ作成

- GTMの管理画面で新しい「コンテナ」を作成し、ECサイトの

<head>と<body>にコードを埋め込む。

- GTMの管理画面で新しい「コンテナ」を作成し、ECサイトの

- タグ(Tag)の登録

view_item/view_item_listの送信用JavaScriptを「カスタムHTMLタグ」として登録。- Intersection Observerを含めたスクリプトもここで管理可能。

- トリガー設定

- 「全ページで発火」「商品詳細ページのみ」など、発火条件を制御。

- 商品一覧や検索結果ページだけに限定することもできる。

- 変数(Variable)の設定

- 商品カードの

data-skuを拾うためのDOM変数を作成。 - 一覧ごとに

item_list_idを変数で与える設計が可能。

- 商品カードの

- デバッグビューで確認

- プレビューモードで実際にスクロールし、イベントが正しく発火するかを確認。

GTMを活用しても、やはり実務上はハードルが高い

GTMを使えばテーマ改修は最小限で済むものの、やはり以下のような専門知識が求められます。

- DOMからSKUを拾うためのセレクタ設計

- 商品一覧ごとに異なる

item_list_idを付与するロジック設計 - 無限スクロールやカルーセルに対応するイベント監視

- タグや変数が正しく発火しているかをデバッグするスキル

つまり「コードを書かなくてもOK」ではなく、「コードも含めた全体設計をGTMで扱える」ことが求められるのです。

外注しようにも、コストが高額

ここまで見てきたように、商品ごとの正確な表示回数を計測するには、GA4やIntersection Observerの実装、GTMでのタグ管理など、専門的な知識と工数が必要です。「自分でやるのは無理だから外注しよう」と考える担当者も多いでしょう。

しかし、これだけ高度な技術が必要になり、作業も大変な仕事を外注すれば、相応の費用が掛かってしまいます。

フリーランスに依頼する場合の相場観

比較的安価に依頼できるのがフリーランスエンジニアです。

相場感としては、5〜15万円程度で「view_item / view_item_list の実装+簡単なデバッグ」までをやってくれるケースが多いです。

ただし、

- 計測対象のページが増えると追加費用が発生する

- 無限スクロールやカルーセルなど動的要素への対応は別料金になることも多い

- 保守や修正は基本的に「都度依頼」になる

といった制約があります。

専門代理店に依頼する場合の相場観

大手EC事業者がよく利用するのが、アクセス解析やタグ実装を専門に扱う代理店やコンサル会社です。

こちらは費用感が一気に上がり、数十万円〜数百万円が一般的。

ただし、

- GA4実装だけでなく、BIツール連携や広告最適化までまとめて請け負う

- 専門スタッフが継続的にモニタリング・レポーティングをしてくれる

- 不具合や仕様変更への対応が早い

といったメリットがあります。

そのため大手企業にとっては「安心料」として価値がありますが、中小事業者にとっては現実的な投資ではありません。

つまり、「やればできる」が「コストが高い」

正確な商品表示回数を取ること自体は外注すれば可能です。

しかし、フリーランスに頼んでも10万円前後、代理店に頼めば数十万円以上。

しかも「一度きりの導入」で済まず、サイト改修やテーマ変更が入れば再度費用が発生します。

結果として、多くのEC事業者は「やればできるのは分かっている。でもコストが掛かりすぎる」という理由で、商品表示回数の計測を諦めてしまうのです。

「商品ごとの正確な表示回数を取得する」だけでも、中小EC事業者は大手に差をつけられるばかり

商品ごとの正確な表示回数を取ることが「技術的には可能だが大変」であり、「外注すれば費用が掛かる」ことを見てきました。では、現実にEC事業者はどのように対応しているのでしょうか?

中小EC事業者の実態

多くの中小規模のECでは、商品ごとの表示回数を正確に計測することを諦めています。

代わりに活用しているのは、以下のような比較的取りやすいデータです。

- 売上データ:「どの商品が売れているか/売れていないか」

- 広告データ:広告ごとのクリック数やCVR(コンバージョン率)

- ページPV:商品詳細ページのアクセス数

つまり、実際の中小EC事業者の現場では「この商品は表示されていないから売れていないのか」「表示はされているが売れないのか」という肝心な差が分からないまま、売上や広告データだけで意思決定をしているケースが圧倒的多数です。

大手EC事業者の実態

一方、大手ECではリソースを投じてGA4やアドエビス、さらにはContentsquareのような高額なUX計測ツールまで導入しています。

そして取得したデータを在庫・納期情報と突き合わせて、以下のような高度な分析を行っています。

- 「翌日配送が可能な場合はCVRが20%上昇する」

- 「納期が7日以上かかると売上が半減する」

- 「在庫数が減ると逆に購買意欲が高まる」

こうした相関分析を基に、在庫の仕入れや販促を精緻にコントロールしているのです。

中小ECと大手ECの間に広がる「実務の壁」

現実には、

- 中小EC:「分かってはいるが、手間やコストで実装できない」

- 大手EC:「コストをかけてでも正確なデータを取得し、在庫施策や納期施策に反映している」

という二極化が進んでいます。

こうした理由により、多くの中小EC事業者が「データの重要性は理解しているのに、結局は眺めるだけで終わってしまう」という“実務の壁”に直面しているのが現状なのです。

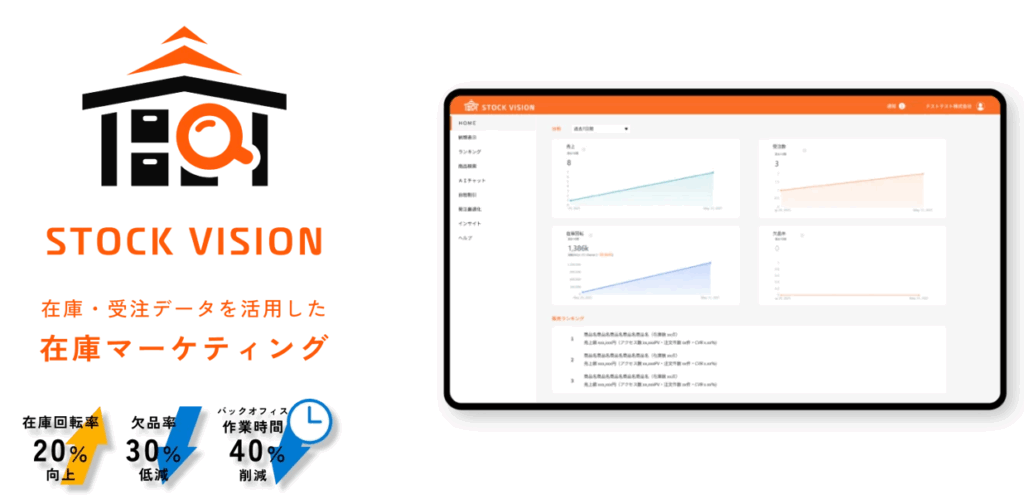

『実務の壁』を乗り越える、ECデータ活用+施策自動化ツール【ストックビジョン】

中小EC事業者にとって、現実的なデータ活用は極めて難しく、実際の売上改善につながらないという課題がありました。

そこで私たちが開発したのが 「ストックビジョン」 です。

ストックビジョンは、中小EC事業者でも現実的に導入可能で、正確なデータを取得し、さらに売上に直結する施策へと自動的に落とし込むことを可能にするツールです。

なぜストックビジョンが課題解決につながるのか

ここまで見てきたように、中小EC事業者が「データを活用したい」と考えても、現実には 正確なデータを取得するだけでも専門知識と多大なコストが必要 でした。

GA4やアドエビスを導入しても、商品単位の表示回数を正しく取るにはIntersection Observer APIやGTMを使った高度な実装が必要であり、外注すれば数十万円単位の費用が発生します。

つまり、「やればできるけれど、実務では現実的ではない」──これこそが多くの事業者がデータ活用を諦めてしまう理由でした。

ストックビジョンが提供するアプローチ

ストックビジョンは、こうした「データ取得の困難さ」を解消するために設計されています。

- 独自計測JSをカートボタン付近に設置するだけで、商品ごとの表示回数を正確に取得

- API連携により注文数・在庫数・売上データを自動取り込み、一元化されたダッシュボードで確認可能

- 面倒なテーマ改修や複雑なタグ管理を必要とせず、現実的な導入コスト。

これにより、中小規模の事業者でも「GA4の複雑な実装や高額な外注をせずに、正確なデータをリアルタイムで取得」できるようになります。

正確なデータがあるから、次の施策につながる

ストックビジョンの価値は「データを取れる」だけではありません。

「売れていないのは、そもそも見られていないからか?」

「表示はされているのに売れないのは、価格や納期が原因ではないか?」

といった本質的な問いに答えるためのデータを提供します。

これにより、担当者は「勘や経験」ではなく、根拠ある判断で在庫施策や販促施策を打てるようになります。

データを売上に直結させる自動施策機能も

もう一つの大きな特長は、データをそのまま施策に変換できる自動化機能です。従来は「やれば効果がある」と分かっていても、手間や人手不足で断念せざるを得なかった施策を、自動で現実的に運用できるようにしました。

ストックビジョンの機能の例

- 配送日程+タイムセールの自動表示

在庫数や納期データをもとに、「〇時間以内の注文で〇日に発送」と商品ページに自動表示。

タイムセールの訴求もリアルタイム更新され、問い合わせ削減と購買促進を同時に実現。 - タイムセールの実施予約と自動運用

タイムセールの実施時間や対象商品、値引き率などを予め設定しておき、指定したタイミングで自動的に開始/終了。 - 詳細検索パネル

カテゴリ・ブランド・価格・在庫状況などで検索できる高機能フィルタ。

商品ステータスが自動更新されるため、検索条件も常に最新化され、運営の手間を最小限に。 - 商品人気ランキング

売れ筋ランキングを自動生成し、リアルタイムで更新。人手をかけずに購買意欲を高めるコンテンツを提供。

正確なデータ取得→分析→施策→効果測定で、データドリブンなPDCAサイクルを実現

従来は「正確なデータも取れず、ただ眺めるだけ」で止まってしまっていたECデータ活用。

ストックビジョンなら、正確なデータの収集 → 分析 → 施策反映 → 運用→効果測定を一気に自動化し、データドリブンなPDCAサイクルを一気通貫で実現。中小EC事業者でも現実的に取り組むことができます。

「眺めるだけ」から「売上」へ!ECデータ活用&施策自動化の【ストックビジョン】

EC運営におけるデータ活用は、顧客理解や在庫管理、広告最適化など、さまざまなメリットをもたらします。

しかし実際の現場では、正確なデータ取得と分析に技術的な課題があったり、施策の実行に手間がかかりすぎたりして、「データの重要性は分かっているのに活用できない」 という課題に多くの担当者が直面しています。

そこで重要なのは、「データをどう施策に落とし込み、現場で運用できる形にするか」 です。

ストックビジョンなら、詳細なデータを一元化して可視化するだけでなく、自動化機能により具体的な売上改善施策へと直結させることができます。

データ活用を「知識」で終わらせるのではなく、実際の成果につなげることこそが本当のデータ活用。もし「データを眺めるだけで終わってしまっている」と感じているなら、ぜひ一度、ストックビジョンをお試し下さい。

ECの「データ」を「売上」につなげる【ストックビジョン】

《関連記事》

- 書くほど売り場が強くなる。ブログ×商品×在庫をつなぐEC設計

- ECブログから直接購入させる方法|記事内カートボタン埋め込みの手順

- EC商品検索とランキングを連携させてCVRを上げるUI設計【実装例あり】

- 「在庫マーケティング」とは?GA4では不十分なEC分析を補完し、利益を最大化するデータ活用術

- 「商品検索パネル」でお客様を迷わせない!EC販促自動化アプリ【ストックビジョン機能紹介】

- ストックビジョンはIT導入補助金2025対象ツールです【最大150万円の補助で導入可能】

- ECの在庫・アクセス・広告効果をひと目で把握!ストックビジョンの自動連携機能【ストックビジョン機能紹介】

- ECのタイムセールを自動化し、担当者を残業・休出から解放!【ストックビジョン機能紹介】

- EC運営のデータ活用にお困りではありませんか?データを売上につなげる『ストックビジョン』

- 配達日程とタイムセールの自動表示で売上アップ!EC販促自動化アプリ【ストックビジョン機能紹介】

ECの「データ」を「売上」につなげる【ストックビジョン】

《関連記事》

- 書くほど売り場が強くなる。ブログ×商品×在庫をつなぐEC設計

- ECブログから直接購入させる方法|記事内カートボタン埋め込みの手順

- EC商品検索とランキングを連携させてCVRを上げるUI設計【実装例あり】

- 「在庫マーケティング」とは?GA4では不十分なEC分析を補完し、利益を最大化するデータ活用術

- 「商品検索パネル」でお客様を迷わせない!EC販促自動化アプリ【ストックビジョン機能紹介】

- ストックビジョンはIT導入補助金2025対象ツールです【最大150万円の補助で導入可能】

- ECの在庫・アクセス・広告効果をひと目で把握!ストックビジョンの自動連携機能【ストックビジョン機能紹介】

- ECのタイムセールを自動化し、担当者を残業・休出から解放!【ストックビジョン機能紹介】

- EC運営のデータ活用にお困りではありませんか?データを売上につなげる『ストックビジョン』

- 配達日程とタイムセールの自動表示で売上アップ!EC販促自動化アプリ【ストックビジョン機能紹介】